【返回】

徒步广州行 日记

平湖-杭州-南昌-井岗山-安源-长沙-韶山-广州 2200km

1966.11.06-1967.02.17

001d

1966.11.6

出征

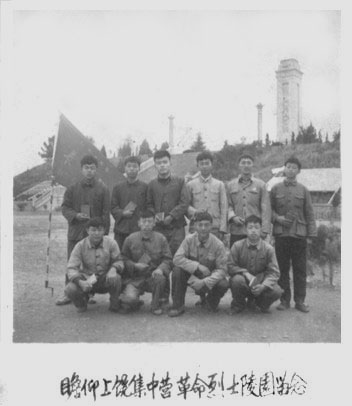

今天我们班上8位同学,哈朋朋、童尚明、任守仙、张宝明、周剑勇、王亚根、史怀观 与我,加上高三2班的姚远帆共9人组成了赴井岗山长征队,举着队旗,背上行李,凭着年轻人的一股热忱,告别了家人与亲友,向着遥远的地方徒步起程。没有经验,闯出去再积累吧!

【返回】

003d

1966.11.8

万事开头难

今天是出征第三天,困难开始出现了,大家都感到很疲劳,小腿酸痛,有的脚底起了泡。但还是坚持行走。直到天黑才到笕桥, 离杭州还有20里,2个队友实在走不动了,让他们留在笕桥中学住下(第二天再赶到杭州)。多数队友意见继续前进,到杭州再休息。于是大家继续赶路,直到晚上9点多才赶到杭州火车站,被接待站人员安排在上天竺居住。11点才到达上天竺住宿休息。

【返回】

004d

1966.11.9

在杭州 (6天)

杭州的公共汽车很拥挤,要花很大力气才挤上去,有时几个人一起上,前面人上去了,后面人上不去了。我们是长途步行者,所以很少去挤公共汽车,住在上天竺,每天下山、上山基本上是步行的。再说我们多数人还是第一次来杭州,步行沿路边走边看也好。几天里一边休息,一边游览了西湖及周围主要景点和大街, 养好身体,准备继续前进。

009d-1966.11.14

今天听接待站的人说,省测绘管理处的同志为了支持学生长征,特地画制了杭州到井岗山的步行参考地图,你们可以凭介绍信去取。我们听了很高兴,我马上与另一队友步行好几里路赶到测绘局,领取杭州到井岗山的地图,地图画得很详细,每个村庄,每条乡间小路都画在上面,对我们长征很有帮助,得好好谢谢他们。

杭州接待站送给我们每人浴票1张、钱1元、临走时还每人送20个面包、10个馒头。

【返回】

011d

1966.11.16

9人1条被子过初冬

今天下大雨,上午留在富阳休息。因下雨而停止前进,总不是办法,怎么办呢?有人提出买雨具,于是每人花6元钱(6元钱在当时相当于我们一个月伙食费,对我们来说是一笔大开支,因为出征时我们平均 每人只带30元,幸亏到“长征接待站”吃住是免费的。)买了一件店里最好的塑料雨衣。下午大家穿上新雨衣,高高兴兴地上路了。当时很多地方没有通公路,或要绕一个大圈,记得那天走的是小路,晚上到了一个叫小桐州的公社所在地(现在地图找不到这个地名),那里没有接待站,我们是在此留宿的第一个长征队,公社的干部见我们到来,尽管没有准备,但非常热情(当时大多数地方都这样的),马上为我们煮饭,炒菜,菜很简单,就是炒青菜,但我们吃得很香。晚上睡觉成了问题,我们出来时每人带了棉被,因为县城一级都设有“长征接待站”,住宿有棉被供应,背了棉被行走又不方便,所以 到了杭州后,把棉被都寄回家去了。小桐州是远离县城的山村,没几户人家,当时又没设接待站(后来沿途公社大多设有接待站),没有棉被供应,公社干部把自己值班的唯一一套棉被拿来给我们用,并帮助安了地铺(当时一路上数千里,不管在城市还是乡下,都睡地铺),并烧好两壶热水给我们用。11月16日,已入初冬,9个人才一条棉被,今晚怎么过?先让几个人并排靠拢睡在地铺上,把棉被横过来,看看能盖住几个人,一试能盖上6人,幸亏有个队友带的棉大衣没寄回,把棉大衣拉开,另3个人不是也可被安排了吗!于是大家把衣服、鞋子都穿上,紧紧挨在一起,渡过这个平时不可想象的初冬之夜。我是睡在大衣下,又是在边上,半夜被冻醒了。一看大衣被队友拉过去了,只盖往了半个身体,我把大衣拉过来一部分,但不能拉得太多,否则另一队友也盖不上了。但是寒风还是从身体侧面进来,脚也冻得发抖,冷得实在睡不着,怎么办?我爬了起来,倒了杯热水喝下去, 再轻轻地跺跺脚,暖暖身子。这办法还管用的,也许人也累了,很快又睡着了。

【返回】

012d

1966.11.17

一路友谊情(一)

出征以来,沿途群众非常友好,常会热情地帮助我们,为我们指路,带路、供水是经常的事,有的还要为我们背行李。今天这里的小学生让人最感动,他们放学后,在公路上为路过的长征队员喝采与呐喊:“你们辛苦了!”“向长征队的叔叔学习!”有个带红领巾的学生还跟我说:“我跟妈妈说好的,到这里来接长征队的人。”“我们也很想长征。”记得陵上完小(校里一至六年级都有的完整小学)的学生特别热情,有的要我们进去休息,有的送茶水,有的领路、有的要帮助背行李,我们不让背,几个孩子一起上来抢了就走,一背就是好几里路。记得一个叫叶新民,另一个叫邵小松,帮我们背了好几里路,他们行动深深地感动了我们,临别时还依依不舍,我们把胸前偑带的纪念章摘下来送给他们作纪念。

(在当时,人与人之间充滿着信任和友爱,不相识的人也常会帮助你的,现代人是很难想象的;但那时候搞起“阶级斗争”来又非常无情。这就是一个时代的特征吧!)

【返回】

015d

1966.11.20

金华两头乌

这一带放养着一种称为金华两头乌的猪(头与尾部是黑色的,身体是白色的),都是放养在外面的。这里的猪,象我们这里养的狗一样,路上、街上到处跑,有时还会到饭店里走走(不知现在还是不是这样放养的)。路上有时可看到专门有人拾猪粪的。当地人介绍,用这种放养野外猪 所腌制的火腿和香肠,味道特好 ,有名的“金华火腿”就是用这种猪加工做成的。

那时建德到衢州没有公路,都是山区小路。这些路约一米宽,当时也算是县际交通的大路了,路中间铺了一长条状石块,石条宽二十多厘米,长一米多,一块块石条连接起来,随着山间小路弯弯曲曲,蜿蜒几十里长,沿途还有小路连着附近的各个村庄。这些石块为雨天行走带来的许多方便,而更重要的是当地人用来驾独轮车运载货物,独轮就在这长长的石条上滚动,一路上发出吱吱呀呀响声。这些石条经车轮长期磨损,中间都有一条几厘米深的沟。这小路上有牧童骑在牛背上,悠闲自在地驾着牛回家去,比我步行可舒服多了。还有身体白胖,头与尾部呈黑色的金华两头乌肥猪,扇动着两只大耳朵,不停地“哼!哼!”哼着小调,大摇大摆地走在这小路中间。它是这里的主人,我们只能靠边走。

【返回】

016d

1966.11.21

最后一痛

这天要翻过一座大山到衢县(现名衢州),一清早5:45就出发,一上路就是翻山,几天来两腿走得很酸痛,上山又扭了一下,伤了腿,上山路 途中脚很痛,走路一拐一拐的。其实多数队友也一样,有一队友实在走不动了,劝他上了去衢县的汽车,其他队友都坚持走,走了60多里小路,其中10多里是山路,我第一次掉队了 。

快到目的地时来一群小学生,他们是放学后专门来做“好人好事”的,特地为参加的步行长征的队员带路和帮助走路走累的人和女队员背行旅包的。几个小学生看我背着行旅包走得很累,就说:“大哥哥,我们帮你背。”我不让他们背,他们几个人上来抢我了包就走。还有两个人陪着我一起走,一直把我带到了长征接待站,帮我背包的同学早在那里等候,让我对他们感激不已。当时不管成人还是小孩,做好人好事的现象的很普遍,人际间充满着信任与友爱,让人长期怀念。

我出征10多天来,小腿酸痛,脚底起泡,都发生了,那天步行95华里,是我整个步行长征途中腿痛最厉害的一天,确实难忍 。有不少人因腿痛而退出了步行长征,而我们长征队的同学都坚持着。如果意志薄弱一点,坐车而行,或退出步行,也是有可能的,那末以后又是另一种情况了。而就那么一坚持,奇迹发生了, 两腿终于适应了长期步行,以后很少有发生腿痛的事。

【返回】

018d

1966.11.23

衢桔

这里产桔子,称衢桔,皮薄味美,价格也便宜,一角五分钱一斤,我们每人买2斤偿偿,过把癮(那时一年也难得吃上一个桔子 )。

【返回】

019d

1966.11.24

一路友谊情(二)

今天在离江山还有12里处就有成队成队的红领巾及有些才6、7岁的孩子等在那里,抢着为长征队员指路、背包 ,不少孩子赤着脚(那时赤脚很普遍的,在我们学校里、我们班上都有不少同学赤脚的,有时我也跟着赤脚,夏天赤脚挺舒服的,还能赤着脚在操场上跑步。)在铁路跑,我的背包带也被抢坏了。 有些孩子,晚上6时多,天已黑了,还在路上等候。

沿途群众对长征队员非常友好,也为我们提供了许多方便 。除了前面记录的外,还有许多感人的事迹。一路上有无数素不相识的人为我们指路,领路。第一天就碰到位60多岁老太太,停下手中的活,走来为我们指路。长安接待站的工作人员抢着要为我们背棉被包。沈荡镇当时没有接待站,公社工作人员特为我们烧饭,第二天早晨本来吃粥,又为我们烧了饭。不少单位的医务室为我们免费服务,有 的直接在路口设摊服务。有的为我们缝补衣服,有的供应茶水等等。

【返回】

020d

1966.11.25

出省

步行了800多里,今天下午2:01,我们踏上江西的土地。出发时有人笑我们“走不出浙江省”,现在事实已经最好地回答了他们。

【返回】

022d 1966.11.27

【返回】

027d 1966.12.2

遇上骗子

一路上遇到的都是十分友好的人,今天却例外的碰到了一个骗子,把我们两个队友的背包和所带物品全骗走了。

余江县当时因基本消灭了血吸虫病而毛泽东为此作了“送瘟神”诗一首而闻名全国,余江人也以此为荣。那天我们中午到余江,因2个队友身体有病,实在走不动了,考虑坐火车先到南昌(到南昌还有200多里)。我让其他队友 先走,自己留下来帮助两人联系,登记,并领取了余江到南昌的两张火车票,而后到车站候车室,把车票交给了坐在候车室的两队友。 这时看见他们身旁坐着一个年轻人正热情地跟他们交谈着,随着他们的话题,我也插问了几句有关余江县消灭血吸虫病的问题(平湖也是血吸虫流行区,我也得过血吸虫病)。为车友办火车票已花了一小时,估计路上的队友已以前进了10里路,我得马上赶上去。我告别了候车室的两车友和那位年轻人,沿着铁路快速前进 (我的双腿已经练成功了,走路很快,又不会酸痛)。

三天后,在南昌和两位队友相见时,只见他们两手空空,并告诉我,那天碰到那个年轻人是个骗子,把他们两人的背包和隨带东西都骗走了。原来那天在我走后他们继续与那年轻人交谈了2个小时,后来两人想去厕所方便一下,他们向年轻人问厕所在哪里?年轻人告诉了他们,他们站起来,想带着包走,可年轻人却说:“你们去吧!我在这里 替你们看包。”两人犹豫了一下,年轻人又说了:“你们是红卫兵小将,我是贫下中农,我替你们看包,你们放心去好了。”这旅行包从家里起一直背着它,已步行了1000多里,再背着它上厕所根本不害事 。还可以两人中先去一人,轮流看包,也是很方便的事。可是就是因为骗子这么一说,涉世不深的书生竟认为不相信他的话好象“难为情”,于是就把包留下,两人一起进厕所了。等到从厕所里出来,再到原来坐的地方一看,那个年轻人和两人的旅行包早已无踪无影。

那时骗子少,所以骗起来也容易。徙步长征途中,遇上骗子,让人心寒。但现在回顾来看,这样倒是更真实、更完整反映了那时的实际情况。一路步行4000多里,历时3个多月,碰到的个个都是好心人,反而不合实际。

【返回】

031d

1966.12.6

在南昌

停留4天,参观了“八一起义纪念舘”、“烈士纪念堂”、方志敏烈士墓、“共大”等。

南昌接待站给我们每人笠帽一顶、草鞋一双、篇担一根、宣传资料一份。给丢包的队友球衣裤及内衣裤等各一份。

【返回】

樟树开会

我们长征队十个队员在南昌休息了四天,又从南昌出发,第三天中午到达樟树。这里是清江县府所在地,有些队员走得脚又肿了,我们就在樟树休息了半天。我们还在这里开了一个会,会上有两种意见。有人提出:我们从家里步行到这里已经一个多月,有的同学身体也不好,我们乘一程汽车(当时这段路上还没有火车)或坐一阵赣江上的轮船到吉安,再步行到井冈山。当时学生乘车、乘船都是免费的,许多长征的学生也是走一段、乘一段的,甚至走一小段、乘一大段的也大有人在。但多数同学认为,我们既然打步行长征的旗号,说步行到井冈山,能步行的就该步行到目的地。结果三个身体差的同学留下来,在樟树休息两天,再乘轮船到吉安。而七个同学继续步行,三天后在吉安再会师,而后一起步行到井冈山。

042d

1966.12.17

感冒发热

这几天感冒了,还发热,头痛、乏力,步行时感到很累,但我不考虑留下来休息,更不考虑坐车而行,跟着大家慢慢走吧,最多有点小掉队,累就累点,胜利在望了。

【返回】

1966.12.18

在井岗山参观了毛泽东旧居及其它旧址,井岗山革命博物舘,上井岗山主峰,因当天回不来而到半山腰参观了当年游击队活动的山洞。我们在那里留念,用那里的柴火烤馒头,很有意思。

茨坪(井岗山),四周是山,中间一块平地,这平地是作耕地用的,种的是水稻。我们到达时是冬季,庄稼已收获,田地空在那里。在山脚下(田地的四周)居住着当地居民,有不少建筑。(30年后我重上井岗山时 ,当年的田地已变成了街道与建筑。“红色摇篮”已开发成旅游圣地。井岗山风景确实不错,游览了许多当年不知道的景点,我的印象中,这里自然风景并不比著名的山逊色。)

1966.12.18

【返回】

1966.12.21

【返回】

1966.12.23

黄洋界-“风景这边独好!”

黄洋界位于井岗山东侧,海拔1500m,中国工农红军曾在这里打过一个胜仗,竖有“纪念牌”。

黄洋界的景色特美,在那里,我们第一次看到了云海。

今天,我们“从头越”长征队开始踏上了新的征途。上午,从茨坪(井岗山)出发,一路爬山,在云雾中穿行。爬上黄洋界时,也同时爬到了云层的上面。现在云雾就在我们的脚下,一眼望去,就象茫茫大海,一望无际。在云海中竖立着一座座山峰,在翠绿的山坡上或山顶上点缀着朵朵白云,胜似仙景一般。凡是登上黄洋界看着这神奇景色的人,个个长叹不已。

【返回】

1966.12.24

三湾的晚餐

三湾 因“三湾改编”(毛泽东领导的“秋收起义”军从湖南下来 ,过三湾时改编为“中国土地革命第四军第一师第一团”,在此驻扎四天后进入井岗山。)而著名,也是过路长征队必到之处。由于今天出发前参观了龙市的“会师桥(朱德和毛泽东所率两军在此会师)”及“会师展览舘”,中午 又参观了古城旧址,走到傍晚, 才走了约50里路,到了一个不知名的公路边上,看见一个小路岔口,路边临时竖立着一块标着去“三湾”路牌。我们就沿着这山间小路向三湾进发。

向一位当地老乡问路,他说这里到三湾有8里路,我们想路不远,不到一小时就可以到达 (我们步行速度是每小时10里)。这是一条山路,路越走越小,两边是茂密的树林,我们难得看到这深山的景色,觉得挺美的, 印象最深的两边都是树杆毕直的彬林,树密得象竹林一样,小路在林中穿过,路两边的树枝在小路上方交织在一起。我们第一次在这种林间小路上穿行,有一种新鲜与凉快的感觉,大家还说要是夏天在这里行走一定更美。大概走了4、5里路,出了彬林, 又碰到一位老乡,又问到三湾还有几里,他回答:“还有8里。”走了5里,还有8里?又走了大约3里,碰到人又问,那人说:“到三湾还有5里。”但天慢慢黑下来了,在这深山里第一次走夜路,心里有点紧张起来。“快了。”我安慰着大家。前面又来人了,一问,“还有7里。”已经走了8里,刚才人说还有5里,现在又说还有7里,路越问越远了,到底还有几里呢?我们曾听说过这井岗山一带有狼和老虎的,要是来了真不知怎么办?天完全黑了,大家更紧张了。借着星光,路还好认,有时要过山溪上的独木桥 就难了,只有特别小心,慢慢地过。也不知走了多少时候,走着走着,突然见到了灯光,听到了人的喧闹声,三湾终于走到了,估计在这山间小道上走了16里路。

路上没碰到一个长征队,而在三湾接待站里却好热闹,有好几百人,挤在那里。一问才知道,这个交通不便的小山村里来了这么多人,一下了接待不了,烧饭也来不及,碗筷也不够用,先来一、二个小时的人还没吃上晚饭。在一间不大的屋子里挤滿了人,中间排了4个队伍,等取饭吃的,听说烧饭 来不及,一锅饭吃不了多少人,只有排队等。我们先在接待站登记,尔后四个人“分兵四路”,一个人联系住宿,一个人排队等取饭,一个人等正在吃饭的人吃好饭把碗给你(每个正在吃饭人身旁都等着一、二个人),我去完成最难任务,找盛饭的器具。凡是在接待站内可盛东西的器具,碗、杯、勺、罐、盆、盒……都拿在吃饭或等吃饭人的手中。我在各个房间里找了一遍,以上说的器具全没有了,只在一个米缸里找到了一个破的铜勺, 我想洗洗干净可以用,但只能解决一个人吃饭,还有三个人吃饭怎么办呢?排队等拿饭的人排队快到前面了,总得相办法吧!。有了,一个房间里有张桌子,桌子里的抽屉不是也可以用吗?三个抽屉,一个已经拿掉了,估计也拿去盛饭了。我拿了铜勺和 一个抽屉,到外面溪水里用手(没有其它洗涤用具)好好洗了一下,旁边真好长着筷粗的细竹子,摘两根做筷不是很好吗!筷子也解决了,赶紧过来,准备盛饭。 排了好长时间的队,终于轮到我们了,我忙把抽屉提上去,打饭的人问我们“几个人?”我说“4个。”一看不对,旁边10个人才给一点点饭。我忙说“10个(反正南方人4与10的发音也差不多)。”用两个食指作了个“十”字,难得说次谎话吧!否则吃不饱肚子了,要么再排队,饭是尽量吃的,不知队要排到什么时候。菜是咸罗卜,(在这江西一带,一路上几乎每天都是吃红米饭和咸罗卜,在长征路上我们胃口特别好,饭吃得很多,有时一顿能吃上1斤米饭。)不用排队就可取到。4个人只搞到2只碗,一个人就用破的铜勺盛饭,还有个人就在抽屉里吃了起来。还少一双筷子,我把自己用细竹子做的筷子给了队友一只,只用一只筷吃饭,吃了几口不方便,干脆把这“竹筷子”一折两断,继续用餐,大家狼呑虎咽,把抽屉里饭消灭得干干净净。

吃完饭,我们到外面走走,看到又一个长征队走来,问我们“到三湾怎么走?”看来他们在路上比我们更辛苦了。“这里就是三湾。”只见他们听了深深地吸了一口长气:“天哪!总算到三湾了!”

【返回】

050d

1966.12.25

气候环境最差的一天

今天是出征以来气候环境最差的一天,早晨7:30从三湾出发,一个上午翻了两座大山,山路本来就难走,又下着雨,我们每人都戴上了江西的笠帽 (南昌接待站送的),这种笠帽很大,小雨不成问题,但今天雨大又有风就不行了,上半身还可以,裤管和鞋都湿透了。

翻山爬坡时累得混身是汗,而山里风又很大,吹得双手发冷,爬到山顶后我赶紧把上衣脱下,赤了膊,将汗水湿透一半的球衣翻过来再穿上。这也是我当时总结出来的小经验。 汗水湿透了的衣服穿在身上,在汗水慢慢蒸发时,带走了身体内大量热量,很容易着凉感冒。爬上山顶后,趁身体正热时脱下衣服, 擦干汗水,降降温,人挺舒服的,将衣服翻过来再穿上,等于又换上了干的衣服,这样不容易着凉。(这个方法在后来的农村劳动和现在的自行车旅行中仍用得上)。由于下雨,路滑得很,我们每人从路边竹林里摘一根竹了当柺杖,但一不小心,仍要滑倒,有位队友上午滑了4跤。由于4个队友是到了井岗山后重新自愿组织起来的,已经过2000多里步行的考验,都是意志坚强,甘愿吃苦的人,所以大家还是很乐观的,一路上说说笑笑,有时还唱起歌来。“跌倒算什么?我们骨头硬,爬起来再前进……”手中竹子除了当“拐杖”外,还把它当作“指挥刀”、“冲锋枪”、“金箍棒”,在手中不停地玩耍。

翻过山,下午上了公路,路好走了,而雨仍不停地下着。后来雨小了,慢慢地停了,我们把笠帽摘下来,背在背上,总算轻松了一下,但好景不长,没走几里路,天又下起雪来了。 在家里天没有这么冷便已穿上了棉衣,而在这长征路上,衣服穿得很少也不感到寒冷。我上身只穿3件衣服,衬衫、薄绒衣和单层外衣。上午翻山时出大汗,下午在风雪里行走也不觉得冷。一直走到傍晚,大约5点左右(我们都没有手表),冬天日又短,由于在走路,冷倒没感觉, 就是肚子感到饿了,而到莲花县城还有30多里路,估计还得走3个多小时。这里“前不着村,后不着店”,无处休息, 只能往前走。我们冒着风雪继续前进,天渐渐黑下来了,凭着雪光,路还能看得清。一直到8点20分才走到莲花县城。这时在我们身上奇迹发生了,在我们的笠帽上、拐杖上、以及衣角上都结上冰块。人一直在行动着,倒也不觉得冷。

【返回】

052d

1966.12.27

冰天雪地

下了两天雪,这山里到处是冰的世界。只见地上,树上,电线上到处都结了冰,这种景象在南方的平原地带是看不到。树枝结成了一根根冰枝,象一串串水晶棒,光彩夺目 ,美极了。地上也结了冰, 一簇簇丝状的冰串把公路上的土也顶了起来,公路上到处是“大地开花”。最有趣的是我们将拿在手中作拐杖用的竹子在结成冰枝的树枝上一扫,树枝象玻璃棒一样脆弱,“金箍棒”挥舞所到之处,再粗的树枝都纷纷倒下,有趣极了。但一不小心,人就滑倒在地,我摔了一跤。

在山上,只见滿天云雾,下午一下山,又完全是另一翻天地,冰雪根本就见不到,天气也好了,成了少云天,太阳也出来了。山上下了两天雪,而山下听说就昨天下点雪珠,当场就化了。

【返回】

1967.1.4

1967.1.4

在长沙参观了“湖南第一师范”、桔子洲头、清水圹、爱娩亭、湖南自修大学旧址等。

在长沙称体重为129斤,比原来重了9斤(现在还是120斤)。虽一路辛苦,但心情舒畅,胃口特好,脑用得少,饭吃得多,非但没瘦,反而胖了。

【返回】

1967.01.07

|

参观了雷锋母校,盖了个纪念章(雷锋展览舘因整理没开放 )

【返回】

1967.01.08

|

|

参观了毛泽东旧居,韶山展览舘。休息一天,准备下一步行动。

【返回】

当时一路上吃饭是免费的(包括乘车“串连”的学生都一样),在湖南吃的是蒸饭。我们步行一天,体能消耗大,又是十八、九岁的小伙子,一顿能吃四两米饭一盆的两大盆饭,我们在湘潭时三顿吃米饭,一天能吃两斤四两米饭,这是我一天食米饭最高的记录。菜就非常简单,几乎顿顿吃咸萝卜,有时吃青菜,很少有荤菜吃,当时我们有饭吃饱,步行途中肚子不饿就心满意足了。

中路铺的回忆

在1967年1月14日,我们八个同学从湘潭老县城(现在的湘潭市区)出发,中路铺是我们从湘潭步行去广州的第一站。在步行途中,下午天下起雨来,我们都戴上一个大斗笠。这些斗笠是我们步行路过江西时,当地接待站专门送给步行长征学生的。我们在步行长征路上,平时将斗笠系在背包上,遇到下雨,就把斗笠戴在头上。遇小雨或中雨,戴上斗笠效果很好,遇上大雨,或有风时,这斗笠只能为上身挡雨,裤子和鞋子就会被雨水淋湿,遇上狂风暴雨,就无济于事了。当我们路过长岭铺时,雨下得大起来了,又吹起了西南风,把裤腿和鞋子都淋湿了。当时的公路是沙石路面,下雨后坑坑洼洼的地面出现了一个个小水坑。下雨天在沙石路面的公路上行走,沙粒和泥浆都溅在裤腿上和鞋子里。这已是隆冬,被雨水淋湿身体并不好受,但我们八个同学没有一个叫苦的,大家反而很乐观的,一路上有的唱着歌,有的吹起口哨。

那天,我们步行75华里,晚上在大雨中到达中路铺。那时的中路铺只是在公路两旁住有几十户人家的小镇。我们在公路旁接待站内住下,当时一路上睡的都是地铺。几十个人睡在一间民居改修的大房间里,正值冬天,气温低,在睡觉的地上铺起一层厚厚的稻草,再在稻草上铺上被褥和被子,晚上睡觉也很暖和的。我们八个人被安排在靠墙并排而睡,我们把所带的东西安放在墙边。虽是寒冬腊月,在步行路上并不感觉冷,由于衣服被淋湿,停下来后,就感觉冷,我们换去了被雨淋湿的裤子和鞋子,而后拿着被淋湿的衣服和鞋子到伙房烤干。伙房里正在烧晚饭,这是两台临时制成的大灶台,灶堂里的木柴火势正旺。冬天伙房里很暖和,我们在这里把鞋烤干,人也烤得挺暖和的。没有带备用鞋的同学,坐在火灶前,脱了湿鞋,在灶边烤。也有的同学坐在火灶前,直接把脚伸到灶口,鞋、裤、人三者一起烤。大家都是第一次这样烤火,也是难得的一次“享受”。鞋烤干了,人也烤暖了,大家高高兴兴地去吃晚饭了。

076d

1967.1.27

部队生活

我们在6954部队(欧阳海生前部队)住了两晚上,过了一天 部队生活。又出操、又参观、还听了行军讲座,学习交流等。跟平时最大的不同是在这里每次吃饭前几百个人(有部队战士、各长征队员和来部队参观学习的人)站在食堂前,要先背诵“老三篇”再开饭。第一顿饭前背诵的是“为人民服务”,还可以跟上。第二顿背“纪念白球恩”,我们只能背出一部份,而部队战士他们都能背下来,我们 背不出也跟着,等他们背好了,就开饭了。第三顿要背“愚公移山”,这就难了,又长又难背,我们只能站在那里听人家背,也有不少人真能全文背下来的。

【返回】

079d

1967.1.23

铁轨上行走

当时,浙江西部到江西东部,以及湖南到广东,没有公路,基本是沿铁路线和山路走的(有时铁路绕一个大圈,走小路或翻山,路近许多)。沿铁路线步行,路不好走。人只能在路基旁上的“小道”上( 通常只有20公分宽)行走,这“小道”有时是泥路,有时是水泥浇制护路沟的边滩,常常坍塌或被铁路上的石块盖住,这时只能在石子或斜坡上走。这样走路,速度减慢且很容易扭伤腿。有的路段根本就不能走,只能在铁路的枕木上行走,火车来了还得下来。枕木的间距是固定的,只能以小步行进,行走很不方便。我们就试着在铁轨上行走,这样步子不受限止,路又平,走起来快得多。但铁轨很窄, 每个人都肩上背着10多斤重的包(我的包重16斤),走起来重心很难控制,开始常常要掉下来,影响速度,且多消耗体力。经一段时间走下来,技术大大提高,我们能一连走上好几公里,直到火车来了才下来。一旦遇到铁路路基边上不好步行时,我们就采用走铁轨的方法一直走到长征结束。

【返回】

082d

1967.1.26

累入广东

今天有位队友病了,一早没有出发,等到9:00,我想大家一起等也不是个办法,叫其他队友先出发,我和有病的队友留下看看。等到11:00多,队友身体感到好多了,我们两又开步前进了。今天还爬山,翻过一座高山便进入了广东省。今天走得很累

【返回】

083d

疲劳

今天 很辛苦,路程长,大家一早5点多就出发,我前晚又没睡好,白天又睏又累,又感头痛,体乏,脚也痛了(好久不脚痛了),下午还饿着肚子走了36里。

【返回】

088d

1967.2.1

剩下我一人

从浙江步行到广东,已走了4000多里,当时长征队有千千万万,但走到这个数字的不多。真没想到,今天与我一起行走的几个队友都上了火车,只剩下我一个人了。

老天故意作难,半路上突然下起暴风雨来,笠帽无际于事。我们走到了一个位于山间的火车停靠站,说是火车停靠站,这里没有房子,无处可躲雨的。刚好来了一列车,有队友提出上火车算了,大家犹豫了一下, 但火车不允许多犹豫,结果他们都上了火车,几分钟以后,火车开了,一下了只剩下我一人了。

4000多里路走下来了,到广州只剩下300多里路了,队友们为什么不坚持下去了呢?除了今天的大雨外,还有好几个原因,一个是春节临近,离家三月,有的队 友家人要求或自己打算回家过年,而继续步行的话,回家过年就来不及了。 二是中央下达文件,停止各种串联(说是回校“复课闹革命”,其实课没复)。三是沿途接待站已不再免费供餐(步行在浙江、江西和湖南东部时,只要凭介绍信或学生证就可免费用餐。进入湖南南部和广东后,用餐要付费,没钱要凭证写借条,我们长征队的借条上签的都是我的名子。借总没有免费方便,这些借条后来都寄到了学校,但大家也没还) 。四是劳累和铁路难走,有的队友身体不好。五是长期在铁路上步行,也有潜在的风险,还有山上常有石块掉下来,如掉在身上就会伤人。

我们长征,说是向老红军学习,而与红军长征相比,我们的条件要好得多。当年红军长征条件恶劣,根本没有路,要自己闯出一条路来。我们至少有公路、铁路或现存的小路可走,还有人供吃住。但从另一角度分析,当年红军长征是被逼着走的,你不走,后面有敌人的子弹。而我们长征完全是自愿的,你不想走,身边就有免费的火车随时可上。正因为这样,当时全国千千万万的长征队,真正“长征”的不多。没有人逼你,只有凭自己的意愿、决心和毅力去完成。我想劝说他们,他们在劝说我。既然长征是自愿的,就各走各的路了(我和这些队友一起步行了4000多里,大家都不容易,而且一路上大家相互照顾,相互帮助、结下了深厚的友谊,直到现在,30多年来我们一直是最好的朋友)。

一路上,来自全国各地长征的人还有不少,但比起在江西、湖南的路上来,已少多了。我一个人走着走着,雨下了多久,我也忘了,反正雨总会停的。在我前面 和后面还有我班和我校的同学,也不知道他们现在怎样了,要是能遇上就好一起走了。但我已下定决心,即使我一个人也要全程步行到广州。这天我 沿铁路走了100里路,到英德火车站已天黑 。铁路是沿珠江上游的北江西岸走的,火车站所设的长征接待站在北江西岸,而英德县城在江东,距火车站有8里路。我不知这些情况,在半个月前回家里信时叫家里把信寄到英德县接待站,我在火车站接待站找不到家信,接待人员告诉我,信要到英德县接待站去取。于是我一个人又摸黑来回步行了16里,取回了家信。回到火车站接待站住宿登记处一查,看到了哈朋朋(也是个硬汉,一路上脚痛时宁可一拐一拐地走,从不坐一步车,为此在萍乡时他病了,又不愿坐车,我们就多等了两天)的名字,我马上找到了他,真高兴,明天路上又有伴了。

【返回】

最经济年夜饭

我们五个同学被安排在广州中级法院住宿,来自全国各地的三十多个学生住在一个大厅里,其中大多数是乘车来广州的,也有少部分与我们一样是步行来的。“串连”期间,学生统一睡地铺,每人一条席子,一条毯子,广州气温高,晚上并不冷。学生“大串连”期间的乘车和吃住都是免费的,到了1967春,中共中央和国务院发出通知:停止学生“大串连”,返校复课闹革命(实际返校后没有真正复课,多数学生无事可做,只有少数学生和社会上的一部份人继续在“闹”)。我们几个同学本来还打算继续步行长征到遵义,走完南国,再坐车到北国各地参观游览。现在要停止“串连”,凭学生证只能免费提供回原地的火车票,吃饭不再免费,但可以凭学生证写借条或借饭票。

当年,国务院还向全国发出了关于1967年春节不放假的通知:为了“抓革命,促生产”,全国春节不放假,假期以后再补(实际上没补)。春节不放假,对离家三个多月的我们来说并无影响,但对在广州吃的年夜饭却留下了深刻的记忆。当时各工厂和机关单位与往常一样上班,年夜饭还是跟往常一样,我们与法院的职工一起在食堂里吃。食堂晚上常有萝卜烧肉片等家常菜,六分钱一碗。广州人有买半碗菜的习惯,不少人只买半碗菜下饭。我们学生有人提出再少一点,这样很多学生只买两分钱的菜。我们的年夜饭也与往常一样,大家排队到了打菜的地方,还是让炊事员打了两分钱的萝卜烧肉片。一大碗米饭加两分钱的菜,这是我一生中最经济的年夜饭。我们几个同学,历时三个月,步行南国四省到广州,没有一个人叫吃苦的(叫苦的可以半路退出,乘坐免费的火车到各地“串连”)。

吃完年夜饭,大家一起在法院的院子里散步游玩。有一个同学跑过来兴奋地对大家说:“我能把汽车抬起来,你们信不信?”他说得似乎有点玄,让大家感到莫明其妙。还说:“我去抬给你们看。”于是大家跟着他来到法院的停车棚下,那里停放着几辆轿车。只见那位同学走到轿车尾部,用双手托住尾部,一用劲,将轿车尾部抬起半尺多高,还说:“你们看见了吧!”原来这同学在起噱头,耍弄大家,所谓抬起汽车,只还过借轿车后面弹簧的弹性抬高一下车尾。不过几个同学还是表现出浓厚的兴趣,每个人都去轿车尾部“抬”一下,“抬”过汽车后都有一种很开心的感觉,没想到吃了年夜饭还会遇上这样高兴的事。当时轿车很少,一般县级单位没有轿车,我们都没坐过轿车,甚至摸一下轿车机会也没有,当时更没有人想到以后还会有私家车。这样的事现代人会觉得可笑,但当时我们每个同学都玩得笑了起来。

徒步长征到广州(回忆录 )

1966年,“文革”运动开始,学校停课了。在停课“大串连”期间,我与同学一起坐火车去过杭州、上海、南京、北京等地参观游玩。由于千万学生齐“串连”,造成交通拥挤,火车上人满为患。我记得当时乘坐火车,火车过道上站满了人不算,三个人座位要坐五、六个人,有的人自己坐在别人的大腿上,自己的大腿上还坐了一个,成了“三人串”。还有一次,在一个十个座位内的立体空间内,乘客分好几层,把这空间占得满满的。环视周围,从站在过道上、坐在地板上,躺在座椅下,坐在座位上,再到坐在靠背上,窗台上,躺在行旅架上的,我一数几个层次总共有25个学生,这是我见到的火车单位空间内载客的最高记录。由于交通严重拥阻,有人倡议向老红军学习,步行长征。10月22日,《人民日报》发表了《红卫兵不怕远征难》的社论,全国各地大、中学校兴起“步行长征”的热潮,我与同学们也加入这“长征”的行列。

1966年11月6日,我和同班的任守先、张宝明、周剑勇、史怀观、哈朋朋、童尚明、王亚根和同校的姚远帆九位同学,组织一个名为“毛泽东思想长征队”,目的地是革命圣地井冈山。我们从浙江平湖步行出发,向遥远的井冈山前进。我们每天平均步行80华里,路过大城市和有意义的地方,会停下来休息、参观和游玩。万事开头难,步行长征前十天是最艰难的。我在当时的长征日记中有这样的记录:“今天要翻过山到衢县(现在的浙江省衢州市),清晨5:45就出发,一上路就是翻山,几天来两腿走得很酸痛,上山又扭了一下,伤了腿,上山路途中脚很痛,走路一拐一拐的。其实多数队友也一样,有一队友实在走不动了,劝他上了去衢县的汽车,其他队友都坚持继续走,走了60多里小路,其中10多里是山路。我由于扭伤了腿,走得慢,第一次掉队了,到傍晚五点多才到达接待站。我出征10多天来,小腿酸痛,脚底起泡,都发生了,这天是脚最痛的一天,确实难忍

。”如果意志薄弱一点,坐一段车再行,或退出步行,也是有可能的,那么以后又是另一种结果了。而就那么一坚持,奇迹发生了,

两腿终于适应了长期步行,以后很少发生腿痛的事。

在步行途中,我们的队伍又加进了因身体原因从其他长征队掉队的徐学强同学。我们经过杭州、衢州、上饶、鹰潭、南昌、吉安等地,步行2100华里,历时一个多月,于12月18日终于到达了井冈山。除了少数身体较差的队友在路途中有短程乘车,多数同学宁可拐着脚,坚持步行,全程完成了步行到井冈山的计划。我们在井冈山休息、参观、游玩几天,有些同学就乘车回家了,也有同学坐火车“串联”去了。我和徐学强、哈朋朋、童尚明四人商量,决定继续步行到韶山,重新取名为“从头越长征队”,于1966年12月23日,从井冈山出发,向韶山前进。

我们离开井冈山第三天,遇上了我们步行长征路上最差的气候环境。早晨七点半,我们从三湾(著名的“三湾改编”地)出发,一个上午翻了两座大山,走了30多里山路。山路本来就难走,又下着雨,我们每人都戴上了江西的笠帽 (南昌接待站送的),这种笠帽很大,小雨不成问题,但这天雨很大,又有风就不行了,只能遮住上半身,裤管和鞋都湿透了。翻山爬坡时累得浑身是汗,而山里风又很大,吹得双手发冷。爬到山顶后我赶紧把上衣脱下,赤膊后,将汗水湿透一半的球衣翻过来再穿上。这也是我当时总结出来的小经验,汗水湿透了的衣服穿在身上,在汗水慢慢蒸发时,带走了身体内大量热量,很容易着凉感冒。爬上山顶后,趁身体正热时脱下衣服, 擦干汗水,降降温,人挺舒服的,将衣服翻过来再穿上,等于又换上了干的衣服,这样不容易着凉。(这个方法在后来的农村劳动和现在的自行车旅行中仍用得上)。由于下雨,路滑得很,我们每人从路边竹林里摘一根竹子当拐杖,但一不小心,仍会滑倒,有位队友上午摔了四跤。翻过山,下午上了公路,路好走了,而雨仍不停地下着。后来雨小了,慢慢地停了,我们把笠帽摘下来,背在背上,总算轻松了一下,但好景不长,没走几里路,天又下起雪来了。 在家里冬天早已穿上了棉衣,而在这步行长征路上,衣服穿得很少也不感到寒冷。我上身只穿三件衣服,衬衫、薄绒衣和单层外衣。上午翻山时出大汗,下午在风雪里行走也不觉得冷。冬天日又短,一直走到傍晚五点左右,天开始暗下来了。由于走路体力消耗大,肚子感到饿了。而到莲花县城还有30多里路,估计还得走3个小时。这里“前不着村,后不着店”,无处休息, 只有往前走。我们冒着风雪继续向北前进,天渐渐黑下来了,凭着雪光,路还能看得清。一直到八点二十分才走到莲花县城,全天步行108华里。这时在我们身上奇迹发生了,人一直在行动着,倒也不觉得冷,而在我的笠帽上、拐杖上、以及外衣下面的衣角上都结上冰块。几十年过去了,对自己衣角结冰的记忆是永远抹不去的痕迹。

山里下了两天雪,到处都雪与冰的世界。我们经过莲花县坊楼镇时,先翻过一座大山,只见地上、树上、电线上到处都结了冰,这种景象在南方的平原地带是看不到。树枝结成了一根根冰枝,像一串串水晶棒,在阳光照射下,光彩夺目,美极了。地上也结了冰,一簇簇丝状的冰串,把沙石公路上的土也顶了起来,公路上到处是“大地开花”。最有趣的是我们用手中作拐杖的竹子,在结成冰枝的树枝上一扫,树枝像玻璃棒一样脆弱,“金箍棒”挥舞所到之处,再粗的树枝都纷纷倒下,其乐无穷。公路上结了冰,路面很滑,一不小心,人就滑倒在地。尤其下山时,在结冰的公路上行走,每人都摔了几跤,有位队友上午摔了六跤,幸亏大家背着旅行包,摔在地上无大碍。尽管路滑难行,大家还是很乐观的,一路上说说笑笑,有时还唱起歌来。“跌倒算什么?我们骨头硬,爬起来再前进……”手中竹子除了当“拐杖”外,还把它当作“指挥刀”、“冲锋枪”、“金箍棒”,在手中不停地玩耍。

由于步行长征成功到达井冈山,我们都经受了身体和意志的考验,四个队友都是到了井冈山后重新自愿组织起来的,都是意志坚强,甘愿吃苦的人,步行虽然很辛苦,但没有人叫苦。路途中哈朋朋同学病了,劝他乘车一段路,他不肯。他是个硬汉,一路上脚痛时宁可一拐一拐地走,从不坐一步车。既然他不愿坐车,我们就休息两天,等他病好了继续赶路。离开萍乡后,我们向西继续步行进入湖南,经醴陵、洙州、长沙,还去了雷锋母校参观。从江西井冈山出发,翻山越岭,在路途中进入了新的一年,于1967年1月8日到达湖南韶山,总行程3000华里。

我们在韶山、长沙参观了毛泽东故居和其他老一辈革命家的故居和活动场所。休息几天后,我们又决定继续步行去广州,用自己的双腿漫游南国。我们在湘潭时,遇上我们同班的王维强、刘锦良、张兴元和同校的戈水法四位同学,在衡阳又遇上了同班的朱雪明、张大政、郑以祝和同校的朱加梓四位同学,在远离家乡千里之外的湖南遇上志同道合的同学,大家特别高兴,三支长征队伍的大会师,队伍壮大到了十二人。这些同学个个都是硬汉,说步行就步行,从浙江出发,经过江西到湖南,一路上没有人乘过车,尽管当时学生乘火车是免费的,有些汽车司机见我们背着旅行包步行,又慢又累,停下汽车,让我们上车,同学们都没有上车,继续步行。

经过近三个月的步行,我们进入了广东省。那时从湖南到广东还没有公路,只有沿京广铁路旁边步行。三个长征队会师后有十二人,由于各人的步行速度和休息时间的差异,我们在途中常分成三、四小组,这样行动比较方便。记得在1967年2月1日,我们离开住宿的大坑口小镇,沿着铁路向南步行,走没多久,当我们七个同学步行到一个铁路停靠站时,遇上了暴风雨。每人头带一顶笠帽,在暴风雨中无济于事,身上都被雨水淋湿了。那时深山里的火车停靠站,除了一块路牌,停靠站上没有房屋,就连能避风雨的工棚都没有,无处可躲雨。这时刚好有一列火车从后面上来,停在我们身旁。有队友提出上火车算了,大家犹豫了一下,

但火车不允许多犹豫,结果他们六人先后上了火车。他们叫我也上去,我说:“我不上!”几分钟以后,火车开走了,一下子只剩下我一人留在这荒山僻野中。铁路两边都是大山,右边还是悬崖,我记忆中自己当时的心情也不过如此,反正离目的地已经不远,胜利在望。一会儿雨也小了,我就一个人继续向着心中的目标走去。从浙江步行到广东,已经走了4000多里路,距目标广州只剩下300多里了。人各有志,我认为既然决定步行,就应该尽力去完成。我不愿意放弃这最后的一段路,否则我会后悔一辈子的。

这天我沿铁路走了100多里路,晚上到英德火车站住宿登记处一查,看到了这次同行队友哈朋朋的名字,我马上找到了他。最后三天我就与哈朋朋两人一起步行,于1967年2月4日成功到达广州,历时三个月,总行程4500华里。我们后面还有四位同学也同样全程步行到了广州。

当时我们步行长征,说是向老红军学习,而与红军长征相比,我们的条件要好得多。当年红军长征条件恶劣,前有阻敌,后有追兵,有的地方根本没有路,要自己闯出一条路来。我们至少有公路、铁路或现存的小路可走,还有免费提供吃住。但从另一角度分析,当年红军长征是被迫的,你不走,后面有敌人的子弹。而我们长征完全是自愿的,你不想走,身边就有免费的火车随时可上。正因为这样,当时全国参加步行长征的学生有千千万万,而真正“徒步长征”的不多。没有人逼你,只有凭自己的意愿、决心和毅力去完成。每个人都会有自己的梦想,而每一个远大的梦想都必须经历艰难困苦,通过努力奋斗才能去实现。要完成几千里步行长征,贵在坚持与不离不弃。通过三个月的长征,

我们游览了祖国的大好河山,既锻炼身体,又磨练意志。在长征中养成一种矢志不渝、坚持不懈的性格,为我们后来生活、学习、工作与整个人生都产生了深远的影响,长征精神始终激励着我们整个人生。